Indexed

Sunday, August 30th, 2009

And many more on jessicahagy’s site. The two above belong to the "Familly" category.

I like this one too:

| Kuang Chung |

And many more on jessicahagy’s site. The two above belong to the "Familly" category.

I like this one too:

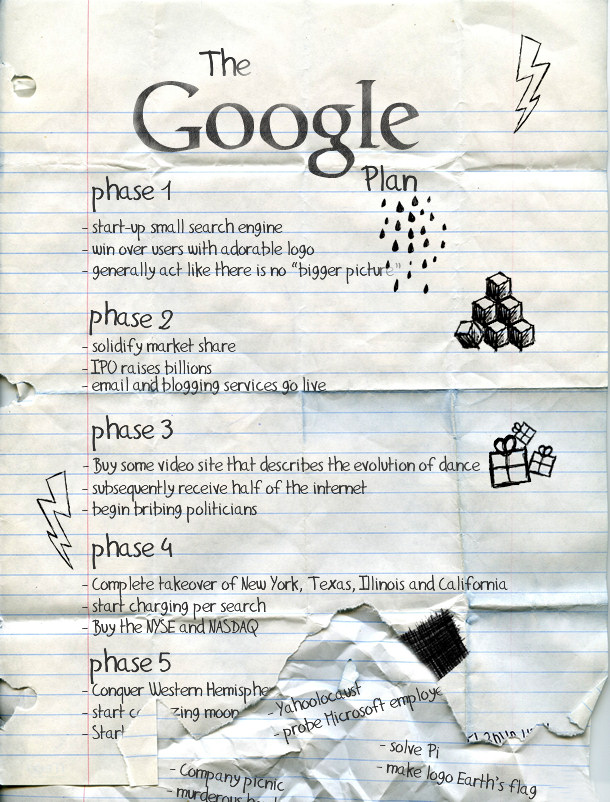

According to cracked.com, "Google is a web-based company whose services you use to search for porn." Of course, Google is not just this… in the same way that Google plan is probably not only this:

Michael van den Bogaard from Germany won first prize in the Architecture category for his pictures Shanghai 07

Dustin Humphrey won first prize in the Advertising category for this image entitled ‘NUTOPIA’, for the surf clothing firm Insight

More on guardian.co.uk

L’Ena et l’énarchie constituaient le sujet de l’émission L’esprit public d’aujourd’hui sur France Culture. Les technocrates de tout poils n’y étaient pas particulièrement à la fête ! J’ai sélectionné deux interventions successives de Philippe Meyer et de Max Gallo qui mettent superbement en perspective le caractère systémique de l’échec d’un certain type de projets lorsqu’ils sont menés par les technocrates et les politiques.

Si la critique secondaire porte sur la servilité du technocrate vis-à-vis du politique, la critique principale porte sur l’incapacité d’analyse diachronique des dossiers et la restriction de la vision à une gestion des problèmes de l’instant.

Ceux qui connaissent mon credo et mes technologies distingueront sans peine dans ces critiques la cause « récursive » de l’échec du DMP :

Pour que le DMP des Shadoks réussisse, il faudrait non seulement que ces derniers adoptent un nouveau paradigme, mais qu’ils comprennent que leur projet est au service d’un changement de paradigme du même ordre en santé… autant dire que nous sommes condamnés à les regarder pomper dans le vide pendant une durée indéterminée…

Partant manifestement du principe que le calme estival est propice à la réflexion, le quotidien La Tribune donne chaque jour la parole à des acteurs, des observateurs et des penseurs de notre société sur le thème « Visions de l’après-crise ».

Cette série est remarquable à deux titres : d’abord, même si chaque chroniques est courte (environ mille mots), elles proposent toutes une profondeur de réflexion qui pourrait en faire une amorce de programme, ensuite, même si certains angles de vue peuvent être dérangeants, leur ensemble fournit un panorama réellement édifiant.

Signe que le moment est critique, les philosophes ont la part belle.

Pourtant, lorsqu’on demande à Marcel Gauchet si ce n’est pas aux philosophes de faire émerger de nouveaux modèles, il répond sans ambiguïté que « Les choses ne se passent pas de cette façon. L’invention de nouvelles façons de penser est un processus collectif beaucoup plus complexe. Les philosophes viennent après, éventuellement pour amplifier le mouvement. Ce n’est pas Marx qui a inventé le socialisme, même s’il a beaucoup fait pour lui. “La chouette de Minerve ne s’envole qu’à la nuit tombée”, comme disait Hegel, qui savait de quoi il parlait. »

Il n’empêche que les philosophes sont probablement ceux qui apportent le plus au débat. Grâce au recul conféré par leur statut, ils peuvent se dispenser des analyses et des propositions liées à la « mécanique » de la crise. En l’occurrence, les philosophes interrogés par La Tribune se place suffisamment « en dehors de la boite » pour voir la crise comme une singularité dans un mouvement global.

Jean-Pierre Dupuy (dont j’ai cité le concept de « Catastrophisme éclairé » dans mes prévisions pour 2009) ne voit dans la crise que le symptôme d’un mal systémique : « Bien avant que cette crise n’éclate, nous savions que le mode de vie des sociétés dites développées n’était pas généralisable à toute la planète ni susceptible de se perpétuer indéfiniment. Viendrait donc un moment où la conscience de cette double impossibilité serait telle que la complexe et fragile logique des anticipations, qui soutient la croissance du capitalisme, se déréglerait et même s’effondrerait brutalement. ». Il nous dépeint une société où Ponzi est roi : « De même que la pyramide de Madoff n’est stable que si l’on croit qu’elle va s’évaser à perpétuité, de même que le mécanisme des subprimes implique que l’on se persuade que la valeur des biens immobiliers continuera toujours de grimper, et que tout se casse la figure au moment où l’on comprend qu’il n’en est rien, le capitalisme s’effondrera lorsqu’on cessera de croire à son immortalité. Nous en sommes encore loin. »

Cette vision d’une société aveugle qui, comme un personnage de Tex Avery, coure dans le vide sans s’en rendre compte est partagé par Raphaël Enthoven : « Je vois [] "une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul… " Le fait que Toqueville, qui a écrit cela entre 1835 et 1840, ait toujours raison prouve que notre époque n’a rien de singulier. »

Nos sociétés seraient donc par essence « mal nées », ou plus probablement atteintes d’un mal insidieux : une vision profondément faussée du concept de « modernité ». C’est ce qu’explique clairement Pierre-Henri Tavoillot « La première modernité s’était construite autour du projet qu’il fallait rompre avec la tradition pour produire un monde meilleur. Son équation était : plus de raison et de science = plus de liberté = plus de bonheur pour l’humanité. Le spectacle des tragédies du XXe siècle l’a rendue douteuse: la raison ne rend pas forcément plus libre ; et la liberté produit autant de fragilités que de bonheur. C’est ce que la crise vient confirmer : elle est l’œuvre d’une rationalité instrumentale (l’hyperconsommation et la finance), non maîtrisée, qui se préoccupe exclusivement des moyens (comment gagner plus ?) sans considération des fins (pour quoi faire ?). »

Ceux qui connaissent Jean-Pierre Dupuy ne seront pas étonnés de le voir grandement limiter la place réservée aux sciences dans l’espace des solutions : « L’optimisme béat consiste à ne pas se préoccuper de ces questions [la crise écologique] car, pense-t-on, la science et la technique nous sortiront d’affaire comme elles l’ont toujours fait dans le passé. Recevant la médaille d’or 2009 du CNRS, le physicien Serge Haroche affirmait que “c’est la science qui permettra de résoudre tous les problèmes qui nous seront posés à l’avenir, qu’ils soient politiques ou sociaux”. Ce scientisme est irresponsable. La science et la technique seront utiles certes, mais à condition qu’elles ne se substituent pas à une révolution dans la manière dont les hommes vivent ensemble. »

C’est donc bien « la manière dont les hommes vivent ensemble » qui pose problème, et tous les philosophes convergent sur ce point.

Une crise si profondément ancrée dans le destin tragique de l’humanité devrait mener au désespoir le plus profond ; pourtant la plupart des personnalités interrogées finissent sur une note optimiste ; Bernard Spitz nous en livre la clé : « Crise vient du grec Krisis qui signifie “l’instant de la décision”. La crise est peut-être une immense chance de réaliser les réformes que nous n’avons pas su faire dans la société d’abondance, comme après la Seconde Guerre Mondiale, nous avions réformé l’ensemble du système international. L’instant de la décision est venu… »

L’instant de quelle décision ?

Marcel Gauchet donne une piste intéressante : « Les destins se forgent toujours en fonction de deux pôles : d’un côté, l’héritage, ce que l’on est par l’histoire et qui détermine notre identité. De l’autre, la capacité de se donner un but plausible, susceptible de créer une mobilisation collective. C’est bien ce que tente de faire Barack Obama en Amérique. »

Bernard Stiegler propose même des pistes : « Selon moi, ce qui est en train de disparaître, c’est un monde où il existe d’un côté des producteurs et de l’autre, des consommateurs. D’autres modèles commencent à se développer avec la révolution numérique. Sur Internet, il n’y a ni des producteurs ni des consommateurs mais des contributeurs. On entre dans la nouvelle logique de l’économie contributive, qui repose sur des investissements personnels et collectifs et qui crée une autre forme de valeur. Les exemples ne manquent pas, du logiciel libre à Wikipédia. Une récente étude de l’Union européenne pronostique que près d’un tiers de l’activité dans l’économie numérique fonctionnera sur un tel modèle d’ici trois ans. Mais il ne concerne pas uniquement l’informatique, il peut également se décliner dans l’énergie, avec les modèles décentralisés, la distribution alimentaire ou la mode… »

S’il fallait exhiber un concept unique pour résumer l’ensemble des propositions des intervenants, je laisserais probablement Pierre-Henri Tavoillot mettre en avant sa notion de « développement durable de la personne » qu’il définit comme « une sorte de motion de synthèse entre le développement économique, le développement humain (promu par Amartya Sen) et le développement durable. Elle insiste sur le fait que le développement concerne d’abord un individu, qui vit plus longtemps, bénéficie d’une éducation plus longue et cherche à léguer à ses enfants un monde vivable, sans trop de conflits ni de dévastations. Cette aspiration est un formidable contrepoids à l’hypercapitalisme, pourvu qu’on sache le traduire en action politique ! »

« Action politique » ; le grand mot est lâché et il est présent, d’une manière ou d’une autre, dans chacune des « visions de l’après-crise » réunies par La Tribune.

Denis Kessler est peut-être utopique en évoquant une politique totalement réinventée autour du constat que « les "villes monde" telles que les avaient conçues Fernand Braudel » n’ont plus cours car « le monde est devenu une ville » : « Les marchés nous disent ce que le politique n’a pas toujours totalement compris : le monde sera sans cesse davantage dématérialisé, car toutes les frontières traditionnelles disparaissent, emportées par les vagues économiques. Voilà pourquoi les crises ne s’arrêtent plus aux frontières. Or nos institutions sont encore très souvent nationales ! Pour penser globalement, il faut que chacun soit prêt à définir des nouvelles règles et des nouveaux modes de fonctionnement à l’échelle mondiale, quitte à abandonner une partie de sa souveraineté sur des domaines clé : les impôts, l’éducation, le domaine militaire, policier, sanitaire, financier, et prudentiel, en acceptant de se soumettre aux nouvelles règles communes. »

Plus pragmatique, Marcel Gauchet prédit qu’« il est probable que la sortie de crise se traduira par un redoublement de la compétition entre des pays qui auront renforcé leur cohérence dans l’épreuve. »

Pour dire vrai, les visions sont généralement pessimistes en ce qui concerne notre vieille Europe ; Bernard Stiegler fustige le manque de vision politique : « à l’heure où tout s’écroule, tout est fait pour empêcher le vieux monde et des vieux acteurs de disparaître. Toute la classe politique défend la consommation même si elle sait bien que cela ne peut pas durer. On essaye de sauver la télévision, qui n’a pas vu venir le numérique, ou les constructeurs automobiles, qui misaient hier encore sur la surpuissance de leurs moteurs ! »

Manifestement, il émerge que les Aymaras qui nous gouvernent risquent fort de ne pas être à la hauteur des défis. Isaac Johsua s’en lamente « De façon assez incroyable, malgré l’ampleur de la crise, la pensée unique occupe toujours l’espace. […] L’enjeu est de taille, nous ne devons pas jouer petit, mais ouvrir toutes grandes les portes de la pensée. »

D’une semaine de vacances à Lausanne, je retirerai que, hormis le plaisir de se baigner dans le lac, la beauté des vignes du Lavaud, l’impressionnante machine à vent que constitue le nouvel Alinghi et l’appétence des Suisses pour le bruit des gros moteurs les jours ordinaires et celui des pétards le jour de la fête nationale, la crise y pose des problèmes inconnus ailleurs : un des articles du magazine Bilan (l’équivalent local de l’Expansion) de cet été est titré « Une vague de riches britanniques va déferler sur la Suisse ».

On y apprend que les HNWI (les high net worth individuals… désignant, dans le jargon de la banque privée, les personnes qui détiennent plus de 1 million de dollars) vont arriver en masse en 2010, en conséquence de la très conséquente augmentation du taux d’imposition au Royaume-Unis. « Tous les hauts revenus sont concernés, des industriels aux célébrités. En outre, les résidents étrangers non domiciliés dans le pays – les « non dom » – voient fondre leurs avantages. Autant de candidats à l’exil en Suisse, où nombre d’entre eux peuvent bénéficier d’une taxation d’après la dépense, le fameux forfait fiscal. »

Cet afflux risque fort de compliquer la rentrée scolaire, d’autant plus que Bilan prévoit que « les riches britanniques sont loin d’être les seuls à lorgner vers la Suisse. Dans le sillage des efforts de l’Union Européenne pour renflouer ses caisses, la pression monte contre l’évasion fiscale, tandis que s’annonce des hausses d’impôts. ». Alexandre Zeller, CEO de HSBC Private Bank Suisse a, d’après le magazine, affirmé dans la presse qu’il s’attend à un afflux de nantis étrangers sur le sol helvétique : « Les nouveaux arrivants veulent simplement se rapprocher de leur fortune. La clientèle détenant des avoirs non déclarés dans nos banques peut facilement se mettre en règle avec le fisc en se domiciliant en Suisse. »

C’est peut être, après tout, la vision la plus claire et la plus optimiste qu’il soit possible d’avoir de l’après crise : les nantis se seront à la fois rapprochés de leur fortune et mis en règle avec le fisc… en devenant Suisses !