Dans le cadre de ses conférences Doctors 2.0 & You, Denise Silber organisait ce 19 novembre une matinale « prévention 2.0 » (sur Twitter, hashtag #doctors20).

Denise est une excellente professionnelle du 2.0 en santé ; elle connait le domaine et ses acteurs sur le bout des ongles, et possède un recul international remarquable. Les événements qu’elle organise représentent toujours pour moi une photographie très intéressante du domaine. Comme toute photographie, c’est une vision instantanée et orientée selon un point de vue précis, et nécessairement partial ; mais l’important est qu’elle donne à penser sur ce qui y apparait, et éventuellement ce qui manque, ou semble volontairement laissé dans l’ombre.

Ce qui est visible dans le paysage, c’est que la prévention 2.0 intéresse les assureurs (nous étions reçus dans les locaux d’Axa), les laboratoires pharmaceutiques et autres industriels du secteur médical, les startups et « les gens ». Et pour des raisons très diverses…

On imagine que l’assureur s’intéresse à la prévention pour promouvoir une attitude qui diminue le risque, et donc le coût. Mais c’est une équation qui a quelques inconnues cachées, puisque, en la poussant aux limites, on constate qu’en absence de risque, il n’y a, de façon évidente, plus besoin d’assurance.

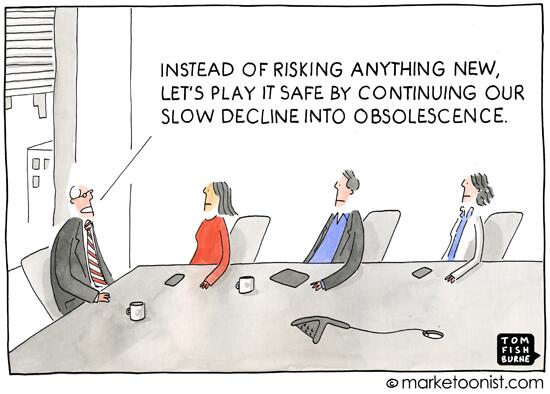

Le volet le plus évident dans la démarche présentée par Axa est celui de la communication institutionnelle sur le mode du partenariat pour une vie plus saine. La démarche est alors fortement descendante, avec des films publicitaires dont le seul ressort 2.0 est la capacité de diffusion virale. J’avoue avoir été atterré par le film « Jumping salade » dont l’inspiration « 118 – 218 » vise plus à insérer de force le slogan « Manger salade, jamais malade » dans la tête des internautes que de créer du sens en groupe.

On retrouve d’ailleurs cet aspect grossièrement 1.0 dans le clip « La minute blonde pour l’Alerte Jaune » de l’Association Maladies Foie Enfants (AMFE) où le message est artificiellement « viralisé » par un mélange d’humour, de ridicule et de sexe. On note heureusement que, dans les deux cas, aucun chaton n’a été mêlé à la démarche. Dans le cas de l’AMFE, il ne s’agit pas de prévention, mais de dépistage précoce et on peut se demander si une maladie rare, comme l’atrésie des voies biliaires (AVB), dont l’incidence est de 1/18 000 naissances vivantes en Europe justifie le recours à de tels moyens. Je me garderais bien de dire que la mobilisation de l’AFME est injustifiée, mais généraliser une démarche qui consisterait à faire d’autant plus de buzz que la maladie est rare – puisque, justement, plus elle est rare et plus il faut marquer les esprits, au risque qu’ils n’y pensent pas – ne serait pas de la prévention mais de la paranoïa sociétale.

Le laboratoire Expanscience, à l’origine du site Arthrocoach, a indiqué clairement sa démarche : confronté aux aléas de remboursement de sa molécule phare dans un de ses domaines de prédilection, le laboratoire axe sa stratégie sur les services.

Pour terminer le tour de table par des startups, citons UmanLife qui propose un produit à mi-chemin entre le carnet de santé électronique et le tableau de bord orienté coaching, SmartSanté qui travaille à qualifier puis prendre en charge le risque cardiovasculaire et enfin FeetMe qui développe une semelle connectée destinée à palier la perte de sensibilité du pied diabétique.

Les questions posées ont principalement évoqué la pertinence de la démarche. UmanLife propose de vous coacher en fonction des données recueillies par vos objets connectés, mais sont-ils précis, voire même simplement étalonnés ? Le mécanisme « Noël sous le sapin, Pâques sur le BonCoin » qui caractérise la plupart des objets connectés (dont une étude a montré que 30% étaient abandonnés dans les six premiers mois) s’applique-t-elle également à ces sites de coaching qui adoreraient transformer votre « quantified self » en un « modified self » à leur convenance ?

Mon opinion de longue date est que le marché du bien être sera mécaniquement éclaté en autant de services qu’il existe d’objets connectés et de maladies. On sent bien la tyrannie de l’action (comment se fait-il qu’en 2014… ?) couplée à l’attracteur massif du produit high-tech.

Par ailleurs, le terme à la mode est incontestablement « coaching ». La mécanique de ceux qui vous veulent du bien est de déterminer votre profil (au sens de leur vision propre issue d’un besoin d’action ou de l’existence d’un objet), puis de vous faire abandonner vos mauvaises habitudes au profit d’un comportement vertueux.

Le problème de cette démarche est double :

Tout d’abord, le chemin qui consiste à partir de mesures ou d’évaluations pour déterminer des facteurs de risques n’est jamais simple (par exemple, un facteur de risque comme « activité sexuelle précoce » dans le cadre du cancer du col ne se déduit pas mécaniquement d’informations chiffrées). Ensuite, l’établissement d’une conduite à tenir personnalisée à partir d’un ensemble de facteurs de risques est, dans le cas général, un exercice très difficile et, même dans de nombreux cas simples, ne peut se faire dans le cadre d’une validation scientifique car les recommandations médicales ne sont pas conçues pour ça, font l’objet de compromis obscurs entre experts et n’évoluent pas assez vite. La tendance est alors à définir quelques profils types et à étiqueter l’utilisateur à gros traits.

Mais il est bien difficile de converger vers une démarche holistique et personnalisée en partant d’une approche spécialisée et basée sur l’outil.

Ensuite, il y a souvent confusion entre réseaux et communautés. C’est une évidence que j’ai découvert récemment lors d’échanges avec Nilofer Merchant : les réseaux, comme l’entreprise, l’assureur, l’industriel n’ont rien à voir avec les communautés, comme vos amis d’enfance, de sport ou d’université. Il y a des fonctions de conduite du changement qui sont pertinentes dans le cadre « chaud » d’une communauté et qui deviennent artificielles, voir même néfastes, dans le cadre froid de réseaux. Les incitateurs humains, comme ce défit d’une communauté à faire le semi-marathon de Paris raconté par Béate Bartès lors de la matinale, peuvent vous faire déplacer les montagnes ; les indicateurs de « bonne conduite » qui vous permettent de diminuer une prime d’assurance sont autant de défis stériles à tromper le système (lire Léa et ses capteurs : une journée en l’an 20..").

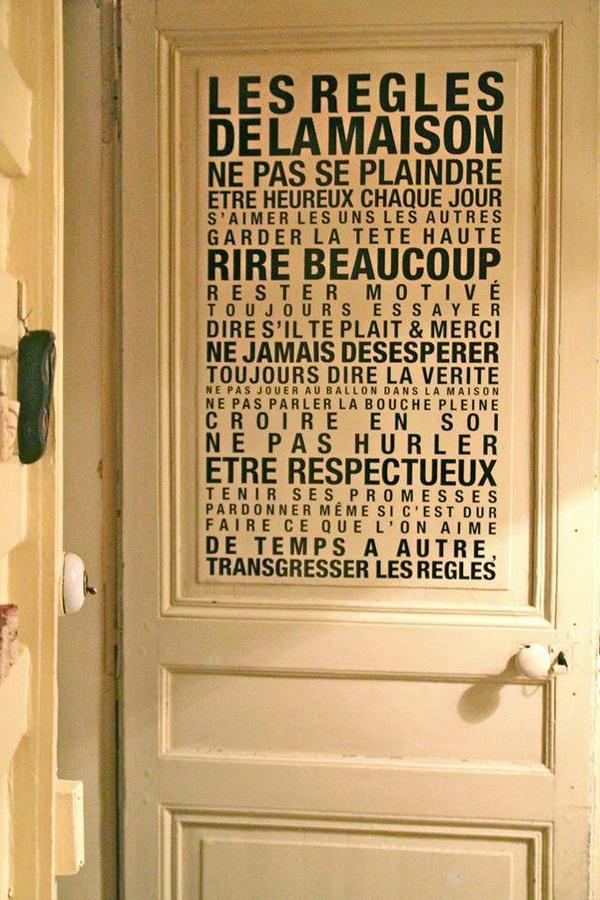

C’est tout l’écart entre l’émulation de l’entourage du 2.0 et la norme venue d’en haut, qu’on raille désormais sous le sobriquet 1.0.

Beaucoup de chemin à parcourir, donc, mais c’est plutôt enthousiasmant et il est bien précieux que des événements comme cette matinale Prévention 2.0 permettent d’en faire le bilan.