Titre : « Les enjeux de l’informatique communicante pour la médecine libérale en Ile-de France ».

Lieu : Conseil Régional d’Ile-de France, boulevard des Invalides.

Date : 10 juin 2008 de 9h00 à 13h00

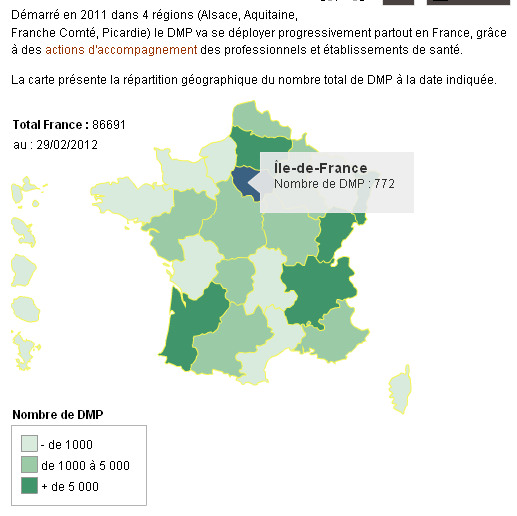

La promesse de Jean-Paul Hamon, Président de la commission Système d’information de l’URML IdF en organisant ce séminaire : S’inscrire dans la relance rapide du DMP, new look car « partagé » avant d’être « personnel » et parler messagerie sécurisée.

C’est justement Jean-Paul Hamon qui lance le débat avec une présentation d’une enquête de l’URML sur l’utilisation de l’informatique. 500 médecins sélectionnés, un taux de réponse de 31% après relance. 19% ont un logiciel médical.

Ensuite, c’est Dominique Lehalle qui anime ; c’est professionnel et efficace, enjoué et juste assez acide pour épicer l’ensemble.

Les « Puzzle Makers »

Arrive la première table ronde. Le plat qui nous sera servi s’intitule « Comment garantir une bonne ergonomie du poste de travail ». Au menu Pierre Bruneau et Maryline Minault pour la FEIMA, Jean-Paul Hamon, Jacques Sauret, encore Directeur du GIP DMP et Marthe Wehrung, Directeur du GIP CPS.

Les éditeurs vantent d’abord leur grande maîtrise dans l’intégration de composants, affirment qu’il suffit de leur dire ce qu’il faut intégrer, si possible avec de bonnes spécifications, mais de toute façon « ils en ont vu d’autres » avec la FSE, la CPS, la CCAM, etc. Ils veulent bien intégrer tout ce que veulent les autorités, du SNOMED, du HL7… « tout ce qu’on nous demandera d’intégrer » disent-ils… MAIS… car il y a un « mais » d’importance ! « Il faut que les logiciels soient homologués ».

Le marché est posé : nous collaborons et vous imposez nos solutions en verrouillant derrière nous.

Marthe Werhung est toute de douceur ; physique de poupée avec une voix d’enfant. La sensation ne dure pas !

Elle évoque le problème de qualité du poste de travail, estimant que là où la CPS ne fonctionne pas correctement, c’est que le poste a été mal configuré. Elle présente la CPS, comme devant accompagner logiquement l’essor de la culture des échanges, car garante de leur confidentialité. Enfin elle annonce l’arrivée d’une nouvelle CPS sans contact pour les établissements de soins, avec notion de session de travail.

Jacques Sauret prend la parole. Il fait remarquablement bonne figure… comme un capitaine qui, à peine sec après avoir drossé son navire sur des récifs, se reconvertirait dans l’enseignement de la navigation.

Il entame un discours dont je peine initialement à comprendre le sens, sur le fait que le DMP ne sera désormais plus un aussi grand dessein, que désormais il y aura plutôt des composants comme INS pour l’identification du patient, des interfaces avec les PACS et les divers dossiers patients.

Soudain tout devient évident, et les discours des uns et des autres autour de cette table ronde se cristallisent dans un schéma bien ordonné : le GIP DMP est en voie de devenir un super-GMSIH, un GMSIH qui ne sera plus limité au seul secteur hospitalier, mais inclura désormais l’extérieur, comme une simple extension, un service externe !

Les éditeurs de la FEIMA sont prêts à collaborer, du moment que cette nouvelle entité homologue ceux qui se mettent aux normes. Et le GIP CPS verrait d’un bon œil une homologation qui s’étende jusqu’au poste de travail – en parfaite harmonie avec les éditeurs FEIMA qui lorgnent de façon avouée sur le marché de la maintenance ainsi créé.

Quel est donc le puzzle que nous préparent ces « assembleurs de composants » ?

Et bien, justement, Jacques Sauret est en train de nous le décrire avec emphase : le DMP futur va apporter sur le poste du soignant tous les documents dispersés dans la nature, et les lui présenter de façon à en permettre une prise en compte très rapide et finement adaptée au contexte.

Il cite pour exemple un patient poly-pathologique, âgé, obèse, diabétique et atteint d’un cancer, et affirme que le futur DMP présentera les documents qu’il faut, comme il faut et où il faut, en évitant surtout d’aller perdre son temps à visiter les divers systèmes de réseaux de soins.

Jean-Paul Hamon ne résiste pas à exprimer que « Celui-là, on ne le voit pas au cabinet ! »

Au delà d’une erreur de cible, le principal problème c’est que Jacques Sauret passe, par la magie du verbe, d’un concept à l’autre sans apparente conscience des fossés puis des gouffres technologiques qu’il faudrait franchir à chaque étape.

Qu’on récupère des documents clairsemés ici où là, très bien, c’est de la simple GED ; que ce soit des documents pertinents pour la prise en charge « ici et maintenant » c’est déjà une autre histoire, qui nécessite l’ajout à la GED d’une approche « orientée point de vue » ; que ce soit les documents qui permettent la prise de décision la plus efficace, c’est une toute autre aventure, de plain-pied dans le domaine de la gestion de la connaissance, croisant le processus en cours, le mode d’action du professionnel et le motif de rencontre !

Bref, puisqu’on sait construire des avions et qu’on a des problèmes d’embouteillages en ville, pourquoi ne pas concevoir des voitures volantes… après tout, on en parle depuis si longtemps !

Ce qui parait farfelu dans le monde usuel passe tellement plus facilement dans l’univers électronique, où tout semble possible. Pourtant les règles y sont les mêmes : on ne peut y réussir de projet que si on a une certaine conscience de ce qui est rapidement faisable, de ce qui est possible à l’issue d’un programme de recherche, et de ce qui est hors d’atteinte dans un délai prévisible !

Le hiatus entre les fonctions futuristes données en exemple par les dirigeants du GIP DMP et l’indigence fonctionnelle des composants du puzzle dont ils dirigent l’assemblage permettra probablement d’écrire encore longtemps l’histoire des naufrages de leurs projets… que leur mainmise menace de généraliser cette incurie par l’homologation des logiciels est une nouvelle assez terrifiante !

Le plus étonnant arrive ensuite : dans les séances de questions après la table ronde, un homme s’autoproclame « vrai médecin » ; qu’il puisse y avoir un « vrai médecin » dans la salle est si saisissant que tous les photographes se mettent à le mitrailler !

Et bien devinez donc ce qu’allait exprimer cet « être de pureté » ?

« Que les médecins (les vrais), ils trouvaient que leurs problèmes provenaient de la diversité des bases médicamenteuses, etc, et qu’aux Pays-Bas il n’y en avait qu’une et que tout allait beaucoup mieux. Et que si il y avait un seul système ce serait mieux. »

Le vrai médecin est un être simple. Peut-être pense-t-il également que tout irait mieux s’il n’y avait qu’une seule marque de voiture, avec un seul modèle en une seule couleur. Et il imagine probablement que cette marque, ce modèle et cette couleur doivent être ceux de sa propre voiture.

Est-il seulement possible de décrire, à quelqu’un qui a une vision aussi simple des choses, le drame que constitue sous ses yeux la transformation du GIP DMP en super-GMSIH ?

Ardoc

Entre deux tables rondes Jacques Grichy nous fait un rapport d’étape de la progression de l’Ardoc sur le terrain.

390 médecins participants, 88 déjà installés, 121 en cours d’installation et 14 échecs (soit, quand même, plus de 10%).

Par ailleurs, Jacques Grichy précise que l’Ardoc prévoit une plateforme d’échange entre produits agrées CPS et Apicrypt.

Marthe Werhung demande le pourquoi de cette plateforme, en se faisant repréciser que tous les participants du projet Ardoc se voient bien équiper d’un produit homologué CPS.

Jacques Grichy précise sobrement que 1000 médecins franciliens sont déjà équipés d’Apicrypt, que l’Ardoc souhaitant promouvoir les échanges ne pouvait décider de les isoler (ou de s’isoler ?) et que lui-même, ayant sur son PC l’ensemble des produits proposés par l’Ardoc était bien obligé d’utiliser Apicrypt pour son activité professionnelle car tous les laboratoires qui lui envoient des données le font par ce moyen.

Le ludion et le goulag

La deuxième table ronde s’installe… intitulée « Quelle solution pour développer les échanges en Ile-de-France ? ».

Si le mot « solution » semble prédestiné à rester au singulier, les intervenants sont pour le moins hétérogènes : Pierre Chuzel, du Syndicat des Biologistes (et Secrétaire général de l’Ardoc), Dominique Coudreau, Président du GIP DMP, Michel Gagneux, Rapporteur de la mission de relance du DMP, Jean-Yves Laffont, Directeur-adjoint de l’ARH Ile de France, Gilbert Leblanc et Philippe Massat, respectivement Président et Directeur de projet de l’Association pour la généralisation du DMP en Ile-de-France (AGDMP-IdF) et Frédéric Prudhomme, Président de l’Ardoc.

L’AGDMP est un machin dont le nom (Association de généralisation) fait très « DMP des premières illusions ». Son Président et son Directeur de projet sont très fiers de ce qu’ils accomplissent et emprunts de l’intérêt et de la complexité de leur mission : trouver des médecins hospitaliers volontaires pour communiquer avec leurs confrères de ville. Je me garderais bien de les critiquer, étant bien conscient de la difficulté de la chose… je me hasarderais juste à préciser que le meilleur moyen de donner à ce type de mission son plus haut niveau de difficulté réside précisément dans le fait de spécifier une finalité aussi vaine que le DMP !

En réalité, puisque le DMP est en mort neuronale depuis lurette, on peut supposer que ces gens qui semblent s’agiter sur le terrain ciblent un DMP futur… ou bien font tout autre chose. Je supputais jusque là qu’il n’y avait que les membres de l’authentique GIP dans ce cas… à la réflexion, et puisque l’Ile-de-France n’était qu’un des départements test, il faut bien se rendre à l’évidence : y a probablement des centaines, voire des milliers de gens qui continuent à s’agiter sur le terrain au nom de quelque chose qu’ils seraient bien incapable de décrire !

Michel Gagneux est un ludion ! Il s’amuse à mettre le pied dans tous les plats, à dire les gros mots les plus répréhensibles avec l’impunité de celui qui est écouté de là-haut et s’est prudemment mis à l’abri de jamais mettre les mains dans le cambouis.

Toute son intervention est délectable ; quelques morceaux choisis (éloignez les enfants de l’écran, c’est odieusement subversif !) :

« Les enjeux techniques dissimulent des enjeux culturels et économiques. »

« Ce qui compte, c’est que les PS soient convaincus que ce dans quoi ils vont investir peut améliorer leur pratique. »

« En Ile-de-France, l’enjeu de la liaison ville-hôpital sera majeur, et cet enjeu devra passer par des outils métiers qui accroissent l’intelligence – au moyen, entre autre, d’une structuration des informations. »

« L’essentiel de l’intervention d’état s’est fait, jusqu’ici, au profit de la relation à l’Assurance Maladie pour les libéraux et de la gestion pour les hospitaliers. »

Je garde le meilleur pour la fin :

« La maîtrise d’ouvrage doit créer les conditions de la créativité. »

Le seul défaut de Michel Gagneux, c’est de ne pas aller jusqu’au bout de sa logique en posant la question de la légitimité de la mainmise d’état sur un dossier où il a lui-même démontré que l’exécutif œuvre systématiquement en dépit du bon sens !

Arrive Dominique Coudreau. J’avais jusqu’alors interprété son absence comme une erreur du programme, persuadé qu’il avait pris une retraite méritée. Mais j’imagine que même le radeau de la méduse devait avoir un représentant du Roi !

Le Président du DMP a la mine triste, le contraste est frappant avec son Directeur. Il annonce qu’il avait prévenu d’un engagement l’empêchant d’arriver plus tôt. Et il commence à expliquer combien il est satisfait de ce qui a été réalisé par le GIP… en doublant systématiquement la première syllabe de chaque mot. Son discours se fait assez confus ; il y est question d’une reprise en main dont il craint qu’elle ne mette en péril l’élan actuel du GIP, il emploie même le mot « goulag ».

On en arriverait presque à souhaiter le rassurer sur le fait qu’il y aura bien quelqu’un pour arroser les plantes après son départ… lorsqu’il en arrive soudain à évoquer son glorieux passé à l’ARH dans les années 90. Alors, tourné vers son voisin Jean-Yves Laffont, il abandonne quelques instants le fardeau du DMP et parle enfin clairement et d’une voix enjouée, n’est plus vouté ni ridé ; Sisyphe à qui on accorderait un quart d’heure de repos et une bière bien fraîche.

Puis il se retourne vers l’auditoire et recommence à bégayer, j’avoue que je n’écoute plus que d’une oreille distraite et délaisse la prise de notes… le personnage pourrait être émouvant s’il n’était tellement passé à côté du dossier qu’il devait diriger que je suis persuadé qu’il pourrait refaire les mêmes erreurs dans le même ordre si on lui en donnait l’occasion.

Lors des questions, revient le besoin de simplicité, et, à plusieurs reprises le « principe de frustration d’Hamon » qui veut que tout possesseur de Macintosh soit frustré par ce que délivre l’administration.

Jean-Pierre Delafond fait un scandale sur le mépris affiché pour l’open source, ce à quoi Pierre Bruneau fait une réponse toute de caricature et de mépris.

Avant l’intervention finale de Jean-Pierre Door, Pascal Charbonnel fait une sortie sur l’écart entre tous ces machins et la réalité quotidienne, rappelant ses investissements illusoires sur EhrCom (alias ENV 13606). Il a bien raison, Pascal, et le plus amusant c’est que les tenants actuels de l’homologation avaient dans l’idée de promouvoir cette pauvre EhrCom sortie trop tard pour jamais être utile… et qu’il vont, en réalité, faire le lit des remugles de HL7 qui sortiront du nouveau GIP DMP.

Jean-Pierre Door conclut la séance en expliquant combien les députés avaient cru au DMP, combien ils s’étaient trompés sur le calendrier et combien ils étaient désespérés jusqu’à ce que Michel Gagneux leur ouvre les yeux sur l’inéluctabilité de DMP. Depuis, ils sont à nouveau gonflés à bloc et prêt à en découdre, même si ça doit être difficile.

Errare humanum est, et nous pouvons passer sur la naïveté engendrée par le discours du Ministre Douste-Blazy – dont, détail amusant, Jean-Pierre Door a oublié le nom. Il est plus difficile de pardonner le calendrier tout électoraliste imposé par le Ministre Bertrand, et qui a transformé pendant plusieurs mois le GIP DMP en « machine à faire semblant de réussir dans les délais ».

Examinons un instant l’argument tout neuf de l’inéluctabilité.

S’il est inéluctable que l’Irak redevienne un jour une nation souveraine, la conclusion est-elle qu’il faut laisser le pays à son destin, ou bien qu’il faut y renforcer l’effectif des troupes américaines ? L’argument d’inéluctabilité est neutre ; il ne fait pas évoluer les opinions initiales.

« Hope is not a strategy. »

De la même façon, si le DMP est inéluctable, pourquoi le gouvernement ne le laisse-t-il pas naître des vrais besoins de la population plutôt que d’organiser la dictature des Puzzle Makers ?

Décidément, ce Michel Gagneux est un farceur ! Avec cet argument illusoire de l’inéluctabilité, il a réussi à redonner l’envie de se bouger aux députés et à faire remuer la ministre.

Ce qui est malheureux, c’est que cette bonne blague va faire persister en France l’illusion sans lendemain que les services web innovants peuvent être conçus par des fonctionnaires et qu’en l’absence de vision, la normalisation peut faire évoluer favorablement l’environnement de travail des professionnels de santé !